先週金曜日、サービス付高齢者向け住宅みなみの杜にて避難訓練を行いました。

松山南消防署の方にもご協力いただき、夜間に火災が発生したという想定で

火災確認から通報、避難までの一連の流れを訓練してみました。

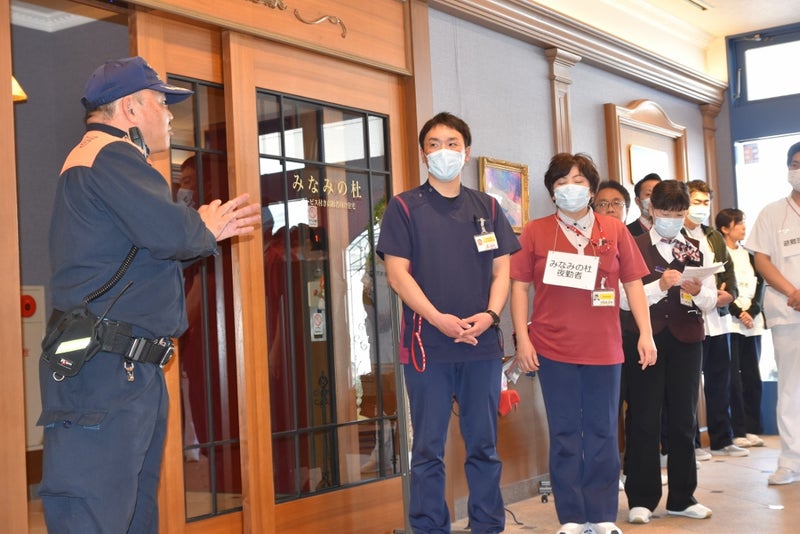

訓練開始前に各役割ごとに説明をして、段取りの確認をします。

訓練責任者は消防署の方と打ち合わせ。

毎回訓練の時はドキドキします。

そしていよいよ訓練開始。

火災発生の放送があり、急いで職員が現場にかけつけます。

警備担当者も到着。

火元の確認をし、通報です。

そこから続々と各役割の職員が避難集合場所の1階エントランスホールに集まってきました。

東側非常階段、西側非常階段、3階通路から病院に移動してという3カ所からの集合です。

全員の無事が確認され、消防署の方に報告し一安心。

避難終了後、消防署の方からの講和をいただきました。

みんな真剣な表情ですね。

避難は『安全・確実・迅速』が大事だそうです。

もし訓練で失敗したとしても次に活かせられれば大丈夫

とにかく人の命が一番大事であること。

それらのことを教えていただきました。

日頃から防火、防災意識を持つことが重要なんですね。

そのあと、消火器の説明を受け実際に消火器を使った消火訓練を行いました。

1番手は新入職員さん。

ピンを抜いてー

構えてー(横で優しい消防署員の方がこっそり教えてくれてます(笑))![]()

発射ー!

消火訓練ベテランのショート所長は問題なく完璧です。![]()

最後のヘルパーステーション職員も完璧でした。![]()

家にある消火器は粉が入っているのですが、今回は水の消火器を使って訓練を行いました。

粉の消火器で5m程度先まで噴射ができ、噴射すると忍者のドロンする時のように、

本当に回りが全く見えなくなってしまい、消防士の方でもわからなくなるとお話しされていました。

消火の際は、

1.必ず出入口が分かるようにしておくこと

2.二人で消火する場合は一人が消火する人の服をつかんで、消火が終わったら出口に引っ張って逃げること

が大事なんだそうです。

当院では月に一回災害対策会議が行われており、火災が発生した際の手順は次のように

なっています。

火災警報器が鳴る

↓

表示が出る

↓

現場に行く

夜間であっても、病棟から職員が駆けつけるようになっており、そのために定期的にこのような

避難訓練が必要なんですね。

おうちでも消火器の使用期限なども確認しておくことも大事ですね。

あ、くれぐれも怪しい消火器の押し売りなどには十分注意してくださいね。![]()